相続手続について

- 2025年8月13日

- main-admin

「相続」とは、人が死亡したときに、その人の財産上の地位(権利、義務)を次世代に伝達し、誰にどのような形・内容で承継させるかということをいいます。人(自然人)は寿命があり、誰にもかならず相続は発生しますが、その日は突然に訪 …

戸籍謄本等の広域交付制度

- 2025年8月1日

- main-admin

戸籍とは 明治時代(明治5年)に初めて戸籍ができました。江戸時代の人別帳や宗門帳を踏襲した家の登録制度であり、戸主(家の長)を筆頭者として、その家族を記載したものが「戸籍」です。 戸籍がある場所を本籍といい、戸籍は各市区 …

相続土地国庫帰属制度

- 2025年7月31日

- main-admin

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に限り、国に引き取ってもらう制度です。 思えば、昭和40年代の日本列島改造論や昭和50年代の別荘ブームなど、過去に …

遺言書の検認

- 2025年7月28日

- main-admin

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されて …

遺言書保管制度について

- 2025年7月25日

- main-admin

自筆証書遺言書は、自ら単独で手軽に、かつ秘密で作成できるなど良いところがあります。でも、死亡後に相続人が発見できない可能性、又は一部改ざんされる恐れがあったり、或いは適切な保管場所が無い等の課題もあります。その課題を解決 …

遺言書の種類

- 2025年7月24日

- main-admin

相続人が複数人いて、後々の遺産分割協議でもめないためには、遺言書の作成は有効な手段です。とくに、子のいない夫婦に相続が発生すると、遺産の4分の1は被相続人の兄弟姉妹が相続します。こういった場合は、遺言書がないと残された配 …

預貯金 遺産分割前の払戻し

- 2025年7月22日

- main-admin

平成28年12月19日最高裁判決では、”預貯金も遺産分割の対象となる”という判例変更がされました。これにより、共同相続人の一人は単独で自己の持分について金融機関に払戻しをすることができなくなりました。 それまでは、被相続 …

終活について

- 2025年7月19日

- main-admin

終活とは、「人生の終わりのための活動」を指す言葉だそうです。私の認識では、就職活動の略称である「就活」とは明確に違う言葉であるけれど、随分と世間一般で多用されている流行り言葉のひとつくらいの印象で捉えていました。 丹羽宇 …

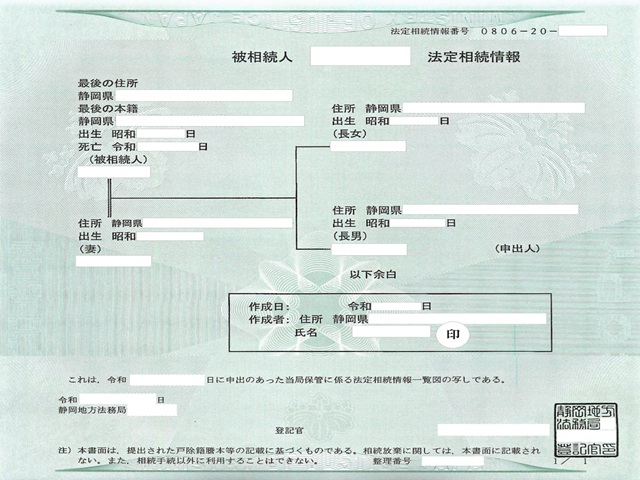

法定相続情報証明制度について

- 2025年7月17日

- main-admin

この制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、亡くなった方の法定相続人を特定するために役所から取得した戸籍除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致してい …

相続登記申告制度について

- 2025年7月16日

- main-admin

「相続人申告登記」制度は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。相続が発生してから3年以内に対象不動産の相続登記をすることが難しいという相続人の方(相続人が一人の方を除く)は、遺産分割が …