この投稿をするに至ったのは、「そういえば、ボーナスから健康保険料が徴収されるようになったのは、いつからだったのか?」という漠然とした記憶があったから。それに加えて、先の参議院議員選挙で、ある野党の党首が「社会保険料負担が多く、手取りが増えない」という報道を見たからです。

自分の記憶中で、ある時期から、"ボーナスの支給明細を見たら莫大な社会保険料が引かれた"という衝撃的な事実を家族と確認したことを覚えています。調べたところ、2003年(平成15年)4月の支給分から、いわゆるボーナスから「健康保険料」が徴収されるようになりました。いまから22年前のことです。それまでのボーナスは所得税等は引かれるものの、いわゆる手取額は支給額と近かったわけです。

それ以前の8年間(平成7年4月から平成15年3月まで)は、ボーナスに対して1%(労使折半)の「特別保険料」が徴収されていました。この「特別保険料」は、社会保険料のうち厚生年金から1%徴収するもので、企業と従業員の間で折半のため従業員負担は0.5%でした。ただ、厚生年金保険料では、給与からの天引き分と違い、賞与からの分は従業員本人の年金に反映されず、当時の高齢者へ支払われる年金に充てられていました。このような仕組みに対し、「支払っている自分の年金に保険料が反映されないのはおかしい」と疑問視する声が多く寄せられ、2000年の法改正で特別保険を廃止して、給与・賞与の合計額を月数で割って算出する「総報酬制」を導入することになったということです。

平成15年3月以前に支払われたボーナスにかかる「特別保険料」は、"保険料徴収対象を拡大し、月収にかかる保険料を抑制する"、及び"月収を抑えて賞与を増額し、保険料負担を免れるという現象を回避する"ことを目的としていました。なお、老齢厚生年金の年金額に、ボーナスにかかる保険料の納付実績が反映されるようになったのは、2003年(平成15年)4月の総報酬制の導入からになります。

このように、社会保障制度は歴史的にみても、給付財源や保険料を負担する企業や被保険者の動向を見ながら、制度変更がされていることが分かります。

後期高齢者医療制度の保険料は誰が負担するの?

現在、原則75歳になると、国民は健康保険組合や国民健康保険から抜けて、全員が「後期高齢者医療制度」に加入することになります。平成20年(2008年)4月から開始された制度です。加入者の保険料は、後期高齢者が一人ひとり納付します。保険料は、「所得割」と「均等割り」からなり、各都道府県の広域連合ごとに決められ、年金受給者からは源泉徴収されています。

一方、後期高齢者が病院にかかったときの窓口負担は1割(現役並み所得者は3割)ですが、その残りは誰が負担するのでしょう。

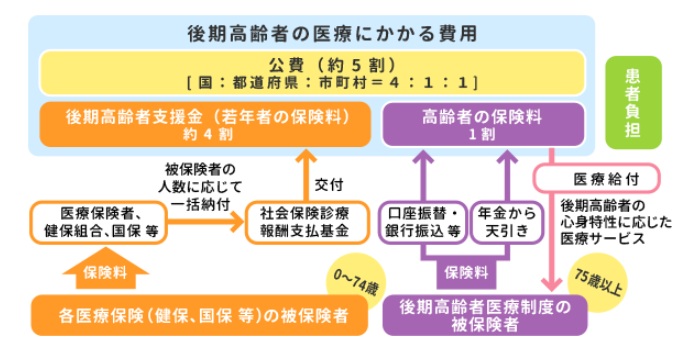

それは国のルールで「後期高齢者の保険料負担≒1割」、「現役世代の保険料≒4割」、「県民等からの税金≒5割」とされています(下図を参照)。

ここで、いま問題視されているのは、現役の若年労働者の数が減ってきて、後期高齢者の割合は増加しているため、現役世代や自治体の負担が増しかさんでいることです。さらに医療費そのものが高額化する傾向も拍車をかけているでしょう。

この投稿を作っていると改めて、「将来の現役世代に、できるだけ負担をかけたくない」と考えてしまいます。