「相続」とは、人が死亡したときに、その人の財産上の地位(権利、義務)を次世代に伝達し、誰にどのような形・内容で承継させるかということをいいます。人(自然人)は寿命があり、誰にもかならず相続は発生しますが、その日は突然に訪れ明確に予見できるものではありません。

しかし、被相続人の死亡は必然的に訪れ、その後、親族や遺族が行わなければならないと、最初に考えるのは葬儀(お葬式)です。その葬儀を滞りなく進めるためには、行政(市区町村役場)への届出を最優先する必要があります。それは、後日火葬や埋葬をするに際しては、行政の指定を受けた場所や施設で執り行わなければならず、そのためには、市区町村役場の発行する「死体埋火葬許可証」が必要になるからです。最近は、病院で亡くなるケースも多くなっています。この場合は、"死亡届"の用紙も病院で用意されていると思いますし、同時に病院で"死亡診断書"も作成してくれるでしょう。なお、医師の作成する診断書の受け取りには当然費用が掛かります。それらを、市区町村役場に届け出ることが、相続手続等の出発点になります。

その後、葬祭式典や初七日の法要が終わり、納骨等が行われると、親族や遺族の方々は一段落をされると思います。でも、被相続人の生前の法律関係の処理については、それからが本番といえるでしょう。

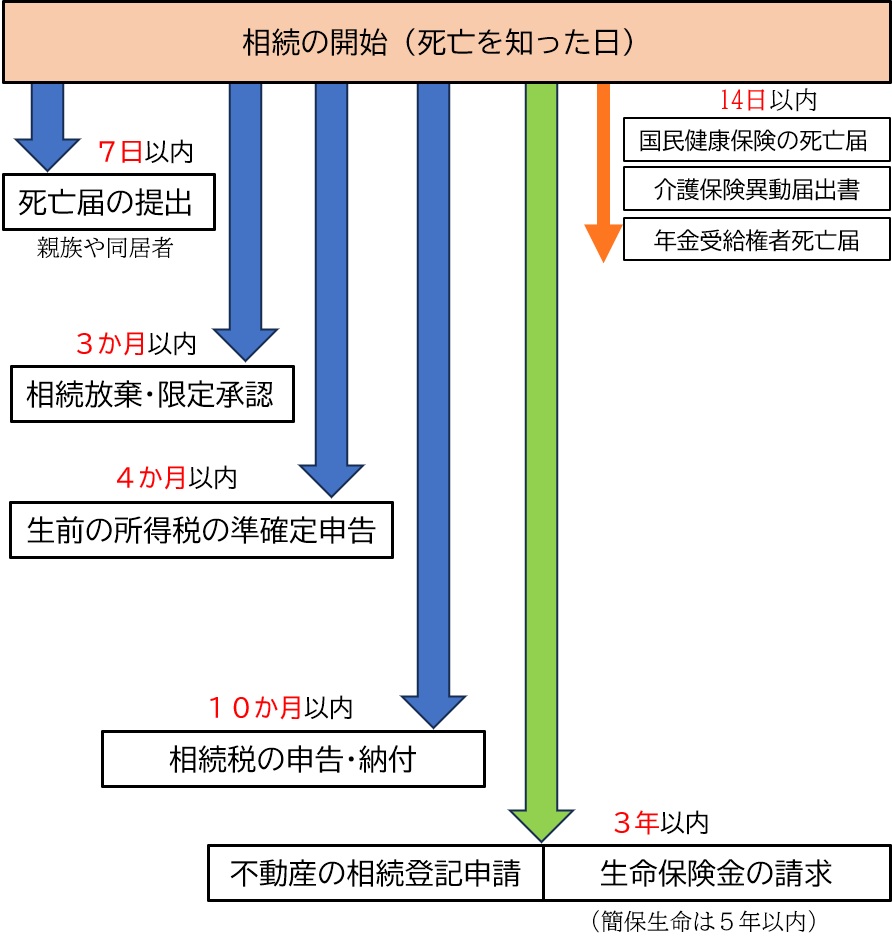

下図をご覧ください。相続関連の手続きについては、いろいろな期限があるのです。

被相続人(亡くなった人)の権利や義務の地位は、相続の発生により非常に不安定なものになります。相続開始を知った時から3か月以内(「熟慮期間」ともいいます)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に「単純承認」となります(民法921条)。「単純承認」とは、相続人が無限に被相続人の権利義務を承継することです。

例えば、被相続人に大きな借金があったときに、相続手続を具体的に行わず3か月間何もせず放置していると、法定相続人の間で連帯して負担する状態になってしまうことになります。そして、債権者から返済を督促され、それも放置していると、裁判所から相続人の財産に差し押さえがされる可能性も出てきます。やはり、法治国家において生活を営む以上は、ルールに基づいて、相続手続きを進める必要があります。

民法という法律では、「法定相続人」という特定の地位を定めています。これは相続人となり得る一般的な資格を、(1)配偶者は常に相続人となる。(2)血族相続人は、子がいれば子に。子がいなければ直系尊属(被相続人の父母、又は祖父母)に。直系尊属がいなければ、被相続人の兄弟姉妹にという内容で順位を決めています。

日本では時代劇に見られるように「家」を尊重していた時代が長く続き、昭和22年家族法が改正されるまでは、家督相続というその家の長男が包括して承継するルールがありました。でも、第二次世界大戦後、夫婦と子供の単位で戸籍を作るという基準に変わり、日本国憲法のもと核家族化や現在の個人の権利を尊重する個人主義の時代に変化を進めています。

これらの世相や時代背景を考慮しても、やはり人が亡くなったときは、その遺産を調べて、どのように分けるかについて相続人が話(協議)をすることは、とても大事なことになります。それと同時に、「法定相続人」は被相続人の死亡時点での家族である人のほかにも、"誰か該当する者がいるのか又はいないのか"についても、確定させるための調査を行う必要があります。

被相続人の生前時に、これらの資料や遺産目録を明確に残していく人もいれば、そうでない人もいますので、限られた期間において、粛々と手続きを進めるのは結構大変なことだと思います。この相続手続きは、簡単な手続きで完了する場合もあれば、財産調査だけでも大変な人もいます。これらの手続きについては、早めに専門家の関与が必要と判断され、「任せた方が客観的かつ効率的で良かった」という場合も多々あります。

専門家の関与が必要か否かで悩んでいるのであれば、まずは当事務所にご連絡ください。お力になりますよ。